Je suis papa de deux filles et d’un garçon, et comme beaucoup d’entre vous, j’ai parfois l’impression de jongler entre les devoirs, les chaussettes orphelines et la grande question des écrans. Alors j’ai fait ce que je fais de mieux quand je suis dépassé: j’ai fouillé, lu, interrogé… et regardé au-delà de nos frontières. Résultat: trois approches venues du Japon, du Kenya et d’Inde qui ont réellement changé ma façon d’être père, et que j’ai adaptées chez nous.

Spoiler: ce n’est ni magique ni “exotique”. C’est simple, humain, et diablement efficace.

Table des matières

Japon — Mimamori: l’art d’être là sans surcontrôler

Au Japon, on parle de mimamori, littéralement “veiller en observant”. L’idée: offrir une présence calme et disponible, sans micro‑manager chaque seconde. C’est de l’autonomie connectée: je suis là, tu le sais, mais je te laisse essayer.

Pourquoi ça m’a parlé? Parce que nos enfants grandissent dans un monde saturé d’écrans et d’injonctions. En 2025, aux États‑Unis, de nombreux parents cherchent à retarder le smartphone au lycée et plusieurs États ont instauré des politiques “sans téléphone” à l’école. Cette tendance accompagne l’essor de solutions “low‑distraction” (montres GPS ou petits appareils vocaux) pour rester en lien sans réseaux sociaux. Derrière, c’est bien l’esprit mimamori: sécurité + liberté.

Concrètement, comment j’ai appliqué mimamori à la maison

- La règle des 3C: Cadre, Confiance, Check-in.

- Cadre: des règles claires (où tu vas, avec qui, l’heure de retour).

- Confiance: je ne piste pas chaque pas; je te laisse de la marge.

- Check-in: un message vocal court à l’arrivée et au retour.

- Un “outil de lien” sobre: on a opté pour un dispositif sans apps ni réseaux (montre simple/traceur vocal). Objectif: retarder le smartphone, préserver l’attention.

- Les “missions de quartier”: boulangerie, médiathèque, puis école seule un matin sur deux. Autonomie progressive, rituels constants.

- La “présence silencieuse”: quand mes enfants bricolent ou révisent, je suis dans la pièce, dispo, mais je n’interviens pas à la première grimace. Oui, ça demande de respirer. Oui, ça paie.

📌 À retenir

- Mimamori, c’est “être disponible sans intrusion”.

- L’autonomie n’est pas l’abandon; c’est une structure légère + des points de contact.

💡 Astuce

- Remplace “Tu veux que je t’aide ?” par “Tu préfères que je regarde et que tu me dises quand tu as besoin ?” Le simple fait de choisir redonne de la maîtrise à l’enfant.

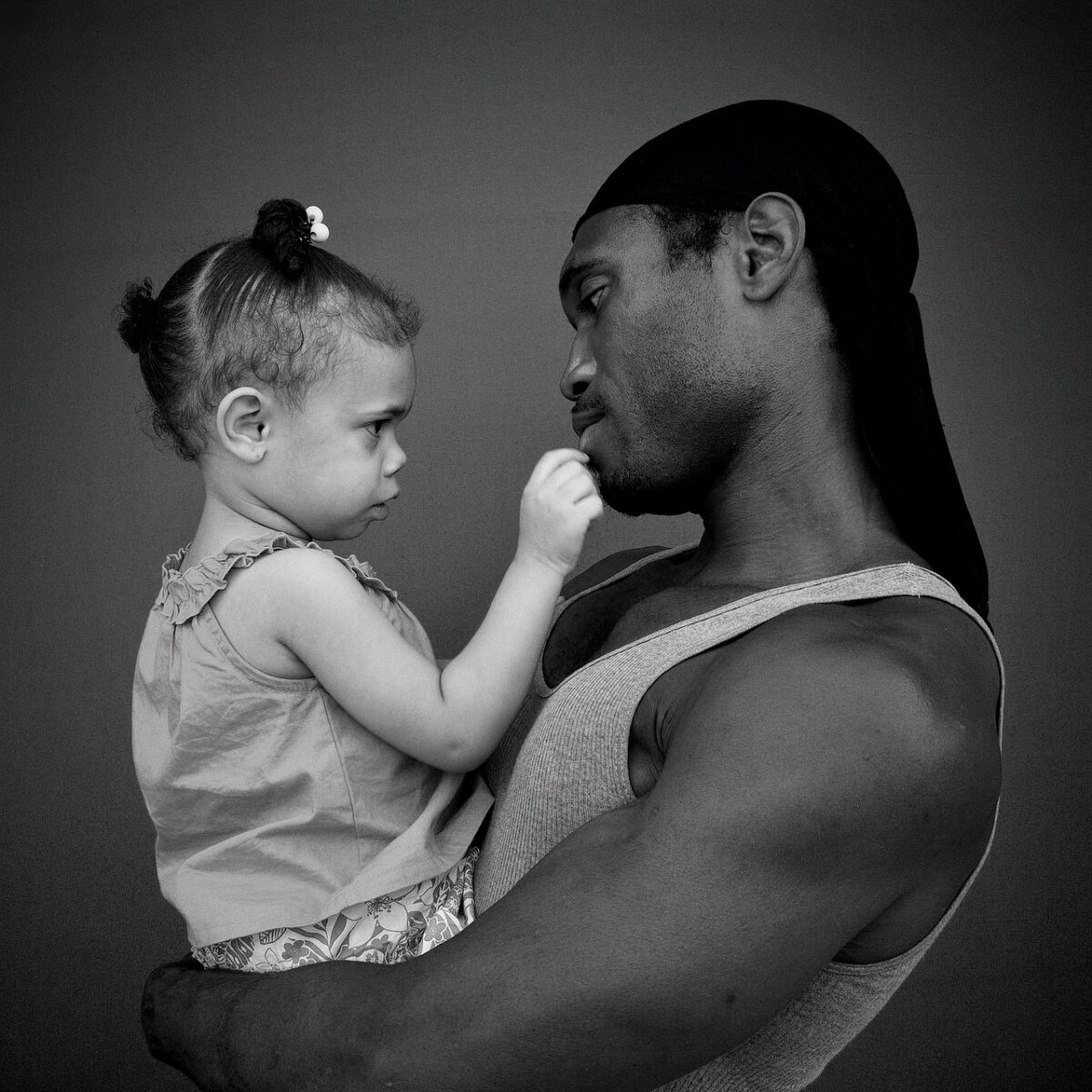

Kenya — Et si on réconciliait les générations autour de la paternité ?

Dans nombre de communautés kényanes, le rôle traditionnel du père a longtemps été associé au fait de pourvoir financièrement et d’incarner l’autorité, tandis que le quotidien des soins revenait surtout aux mères. Mais le pays voit émerger des ateliers et des initiatives locales qui encouragent les pères à s’impliquer autrement: présence affective, temps partagé, éducation positive. L’enjeu? Réparer des liens parfois distendus entre générations et moderniser sans renier l’héritage.

Ce que j’en retiens comme papa français: nos “anciens” ont des trésors d’éducation (rituels, histoires, valeurs), nous avons des outils (communication, partage des tâches). Si on mariait les deux?

Ma “classe de pères” maison (testée un samedi matin)

- Cercle court (60 minutes), café obligatoire.

- 15 min “transmission”: un grand‑père raconte un rituel de son enfance (chant, bénédiction, manière de résoudre un conflit).

- 15 min “outil moderne”: tour d’horizon d’une compétence (écoute active, routine du soir, répartition des charges).

- 15 min “atelier pratique”: on scénarise une situation (devoirs qui dérapent) et on teste une réponse calme, une réponse ferme, une réponse humoristique.

- 15 min “engagement”: chacun repart avec un mini‑rituel à tester dans la semaine (histoire du soir héritée, repas sans écrans, marche du dimanche).

Résultat chez nous: ma fille a adopté un “chant de courage” enseigné par son grand‑père avant les compétitions. Fierté transmise, anxiété réduite. Et moi, j’ai gagné un moment père‑fille que je n’aurais pas inventé seul.

✅ Bon à savoir

- Les recherches soulignent que l’implication paternelle (émotionnelle et quotidienne) améliore l’estime de soi des enfants et réduit certains comportements à risque. Les ateliers entre pères, même informels, augmentent l’engagement… et la constance.

Inde — Le peau à peau “kangourou”: quand papa devient le meilleur cocon

En Inde, des programmes hospitaliers forment les familles aux soins du nouveau‑né, dont la méthode “kangourou”: peau à peau prolongé, bébé installée contre la poitrine du parent. Les bénéfices sont solides, surtout pour les bébés prématurés ou de petit poids: meilleure thermorégulation, sommeil plus stable, prise de poids accélérée, attachement renforcé. Et oui, les pères y brillent autant que les mères.

Je l’ai pratiqué avec mon fils. Verdict: un bébé apaisé, un père fondu d’ocytocine (et une chemise ouverte, mais ça, on s’en remet).

Mode d’emploi express (sécurisé)

- Pièce calme et tempérée. Torse nu du parent, bébé en couche.

- Position verticale sur la poitrine, tête légèrement inclinée sur le côté, voies respiratoires dégagées.

- Couvrir d’un tissu/écharpe, maintenir fermement sans trop serrer.

- Viser 60 à 90 minutes si possible, 1 à 2 fois par jour (ou plus si prématurité, avec avis médical).

- Surveiller respiration, coloration, température. Si inconfort: on ajuste, on fait une pause.

- Le parent peut lire à voix basse, fredonner. Le silence marche très bien aussi.

ℹ️ Note sécurité

- Pour les bébés prématurés/situations médicales spécifiques, demander l’avis de l’équipe pédiatrique et suivre leurs consignes (positionnement, durée, fréquence).

Ce que dit la science (et pourquoi ça change nos réflexes)

Une étude comparative UK–Ouganda a montré que ce n’est pas seulement la rapidité de réponse au pleur qui compte, mais la manière de réconforter. Les stratégies tactiles (porter, allaiter, bercer) favorisent une récupération plus rapide du bébé, même quand la réponse est un peu moins immédiate. Traduction pour nous:

- Ne vous jetez pas systématiquement sur la solution “parler/expliquer”.

- Priorisez le corps: contact, peau à peau, bercement, portage. Puis seulement les mots.

Mimamori + kangourou = cohérence: présence calme, appui tactile, autonomie graduelle. Et les initiatives kényanes nous rappellent que la communauté (famille élargie, pairs) est un levier majeur quand la parentalité s’étire et fatigue.

Le kit “7 jours pour essayer”

- Jour 1 — Rituels d’ancrage: 10 minutes de peau à peau avec le petit dernier; pour les plus grands, 10 minutes de “présence silencieuse” pendant leur activité.

- Jour 2 — Règle des 3C mimamori: on écrit ensemble le cadre d’une petite mission d’autonomie (trajet court, commission simple).

- Jour 3 — Transmission: appeler un grand‑parent pour récolter un rituel familial à intégrer cette semaine.

- Jour 4 — Tactile d’abord: au premier chagrin, on tente 3 minutes de réconfort corporel avant les explications.

- Jour 5 — Réunion de pères: recrutez deux papas de l’école/club, 45 minutes max, un thème (coucher sans cris).

- Jour 6 — Autonomie 2.0: test d’un outil de lien minimal (appel vocal, montre simple) sans réseaux sociaux.

- Jour 7 — Bilan en famille: ce qui a marché, ce qu’on ajuste, ce qu’on garde.

📊 Petit mémo “écrans et autonomie”

- Objectif réaliste: retarder le smartphone complet, privilégier des moyens de contact sobres.

- Clarifier les règles: zones/temps sans écrans, exceptions négociées, sanctions connues d’avance.

- Exemplarité parentale (oui, ça pique): un repas/jour sans téléphone pour tout le monde, moi y compris.

Les pièges à éviter (vécu)

- Confondre mimamori et laisser‑faire: sans cadre ni check‑in, ce n’est pas de l’autonomie, c’est du lâcher‑prise risqué.

- Transformer la “classe de pères” en tribunal des mères: on partage, on s’entraide, on n’accuse pas.

- Peau à peau express: 5 minutes pressées ne font pas le même effet qu’une vraie plage de calme. Prévoyez le temps (et un T‑shirt facile à déboutonner).

En fin de compte, ces trois leçons m’ont offert un cap simple: moins d’hyper‑contrôle, plus de contact, et une tribu qui soutient. Ce n’est pas “exotique”, c’est terriblement humain — et ça marche aussi un mardi soir, entre les pâtes et l’histoire du dodo.